こんにちは、カービーです。

毎年5月3日~5日に繰り広げられる浜松まつり。

4年ぶりに完全復活となった2023年は松本潤さんの騎馬武者行列もあり、来場者の総計が255万人と大い盛り上がり。

この浜松まつりの歴史と魅力を伝える施設が、浜松まつり凧揚げ会場の近くにある浜松まつり会館です。

地元民もあまり知らない浜松まつりの過去~現在を余すことなく披露し、これを見た後には誰もが浜松まつりを数倍楽しめること請け合い!

今回は浜松市民もノーマークの浜松まつり会館をご紹介します。

浜松まつり凧揚げの起源と歴史

浜松まつりの凧揚げの起こりは、約400年前に浜松城主の長男誕生を祝って凧を揚げたことから。

江戸中期にはこれに倣って地元民の初子(はつご)を祝う凧揚げが行われ、明治に入ると浜松の職人町対抗の凧合戦が始まりますます凧揚げは人気に!

1950年(昭和25年)には初めて「浜松まつり」という名称となり、5月3~5日の期間で凧揚げ合戦、御殿屋台引き回しが行われていきます。

その後参加町もどんどん拡大、浜松まつりは全国でも屈指の人出を誇るイベントとなりました。

浜松まつり会館には浜松まつりの魅力の全てが詰まる

浜松まつり会館は凧揚げ会場そば

浜松まつり会館は凧揚げ合戦が行われる中田島砂丘の遠州灘海浜公園の一部、風車公園内にあります。

「浜松まつりのすべてを知ることができる施設」として1985(昭和60)年に開館。

凧や御殿屋台などの展示、映像資料などで熱気と興奮を伝える、浜松まつりの真髄を紹介した施設となっています。

凧揚げ会場へは徒歩10分程で、浜松まつりの凧揚げを見に行く際に訪問しても大丈夫。

(祭り期間中に訪問しましたが、極端に混みあうこともありませんでした)

もちろん普段の日に時間を掛けて、観光地巡りの一つとして訪れるのも良い場所です。

浜松市民も訪れた方が良い理由とは?

まつり会館の話を市内の知り合いにすると、ほとんどが「行ったことがない」「浜松まつりのことは知っているから行く必要なし」との反応。

あくまで観光客用の施設と思っている人が多いんでしょう(私もそうでした)。

しかしいざまつり会館に行って見ると、過去から現在にかけての物品や情報が網羅的に展示されていて、地元民でも知らなかった様々な発見があります。

浜松まつりの全体像がわかる工夫を良く凝らした価値ある展示で、期待以上のものを見られて私は大満足でした!

浜松市民も一度は訪れるべき場所だと思います。

浜松まつり会館でまつりの歴史と魅力がわかる

浜松まつり会館は5つのゾーンに分かれていて、浜松まつりをテーマ毎に紹介しています。

ハイビジョンルーム

浜松まつりの導入編として、8分間のハイビジョンのダイジェスト映像にまとめられています。

浜松まつりの起源や成り立ち、概要などをインプットしてくれます。

浜松出世太鼓

三方ヶ原の戦いを起源とする太鼓芸能「浜松出世太鼓」を展示しています。

三方原で武田勢に敗勢の徳川勢は浜松城に戻り、城の門を開け放つ「空城の計」でいちかばちかの賭けに出る。

かがり火を煌々と焚き、酒井忠次が城やぐらの上で鬼気迫る勢いで太鼓を打ち続け、この迫力に警戒した信玄側は浜松城に攻め込むことなく兵を引き上げて行った。(諸説ありですが)

この故事にならって「浜松出世太鼓」は生まれています。

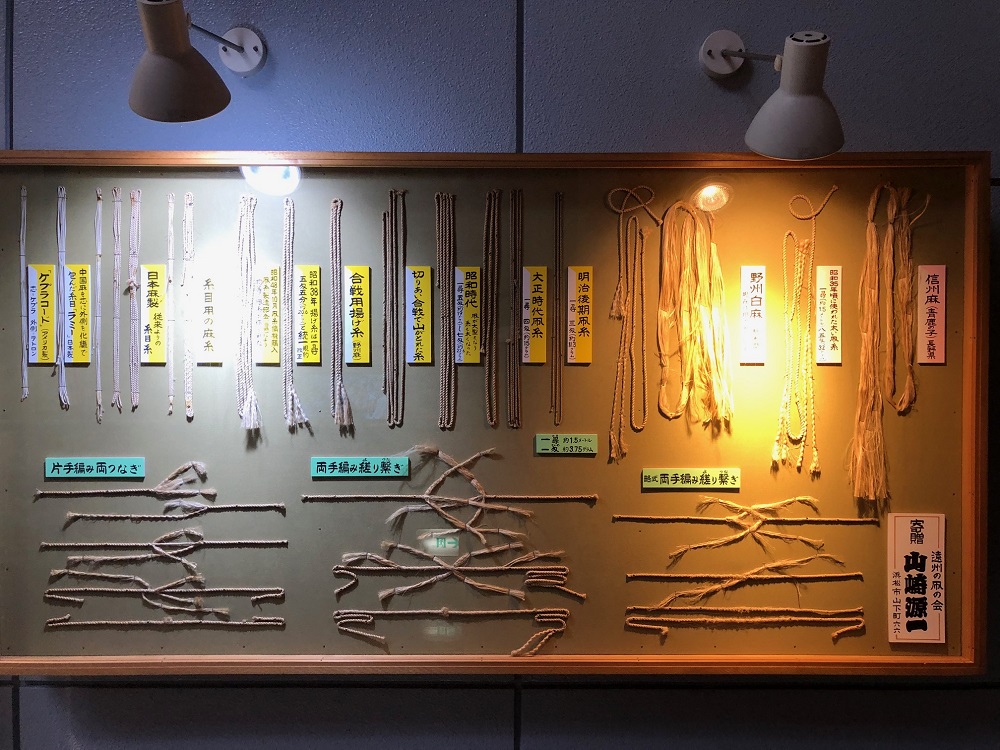

凧糸製造室

ここでは凧合戦用の凧糸製造機械とその工程が展示されています。

凧揚げの糸切り合戦の勝敗の鍵を握る凧糸には丈夫さが求められる訳ですが、摩擦に強い麻を使用し、製造工程にも丈夫な糸作りへの工夫が見られます。

これも浜松市民のほとんどが見たことの無い、興味深い展示なのではないでしょうか?

大凧展示室

各町から集められた初凧や糸切合戦用の凧が、高い天井の空間にところ狭しと飾られています。

凧合戦の模様が音と映像でリアルに再現され、ラッパの音色と激練りの声で凧揚げ祭りの雰囲気を再現。

他にも各種凧糸、糸切合戦で実際に切られた凧糸(摩擦で焦げた跡が見える)の展示もあって興味深い。

廊下には江戸~明治の頃の各町の凧印(凧のデザイン)、それぞれの屋台や法被の絵柄も幅広く展示されています。

絵柄を見比べながら各町の起こりなどに連想が飛び、とても楽しめました。

御殿屋台展示室

歴代の屋台が並ぶエリア。

明治初期の頃の大八車、

明治の終わりの底抜け屋台(大八車をつなげて屋根をつけた底が抜けた屋台、中で人が歩きながらお囃子を演奏)、

大正末期のシンプルな床を張った(お囃子が歩かずに乗れる)屋台、

そして現在の豪華な御殿屋台へ進化していく様子が実物展示で見られます。

浜松市制80周年記念で作られた御殿屋台も展示され、現代の華やかな御殿屋台の行列を音と映像で再現しています。

まつり会館基本情報

所在地: 浜松市南区中田島町1313

電話: 053-441-6211

営業日:年中無休(12/29~12/31は除く)

営業時間: 9:00〜16:30

入館料:大人 400円(中学生以下、70歳以上は無料)

駐車場:乗用車191台

バス・アクセス:遠鉄バス 浜松駅6番バス乗り場中田島線「中田島砂丘」下車(約15分)

浜松まつり会館まとめ

浜松まつり会館は多くの地元民もノーマークの、しかし浜松まつりを色々な視点で楽しめるエンタメ施設。

「浜松まつりのすべてを知ることができる施設」という謳い文句に恥じず、まつりの成り立ち、凧揚げと御殿屋台の歴史、出世太鼓や凧糸製造機械など、浜松市民もあまり触れる機会のない情報と魅力がたっぷりと凝縮されています。

遠方からの観光客の方も、地元民も、行って損はない浜松まつり会館!

是非一度足を運んでみられたらいかがでしょうか?

コメント